Las nuevas Guías Alimentarias de Estados Unidos (2025–2030) acaban prácticamente de publicarse y, tras varios días de ruido, titulares grandilocuentes y reacciones viscerales, empieza a instalarse una calma relativa. Nada de esto debería sorprender. Era previsible, críticas destructivas, críticas constructivas, celebraciones exageradas y rechazos automáticos. Este artículo que escribo no pretende sumarse a ninguno de esos bandos, lo que pretende explicar es una postura. Y esa postura parte de varias aclaraciones necesarias desde el inicio.

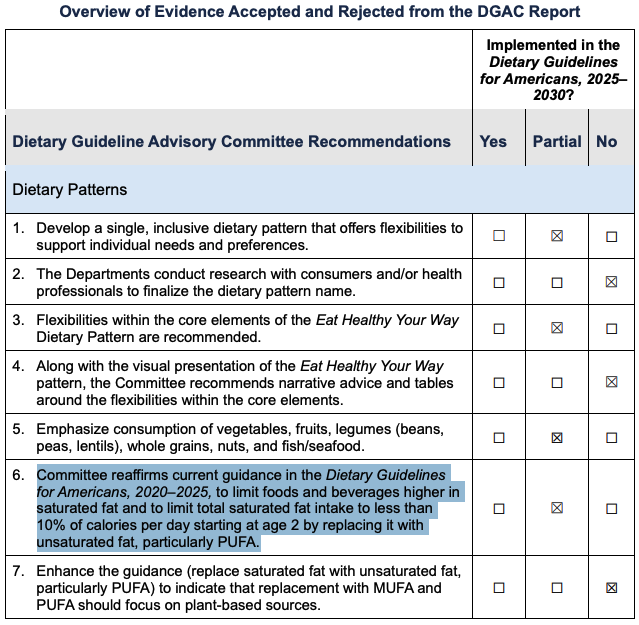

- No soy partidario del límite del 10 % de grasas saturadas. No lo soy porque no existe evidencia sólida que lo respalde, nunca la ha habido, y sería deseable que se revisara en el futuro. Pero tampoco es razonable actuar como si ese límite hiciera imposible comer de forma saludable combinando alimentos animales y vegetales. Esa reacción es más emocional que analítica.

- Tampoco parto de la premisa de que la solución pase por obedecer una guía dietaria, una pirámide o un gráfico oficial. La nutrición no debería delegarse en esquemas administrativos. Las guías son, como mucho, marcos orientativos; nunca sustitutos del pensamiento crítico.

- Dicho esto, conviene reconocer algo que muchos pasan por alto, estas guías, con todas sus limitaciones, representan un giro real respecto al paradigma anterior. No son perfectas, pero sí son un punto de inflexión.

Una paradoja histórica: A más guías, peor salud

Durante décadas, los estadounidenses y por extensión, nos guste o no, occidente y el mundo en general -desgraciadamente la globalización forma parte de esto- han recibido guías dietéticas con la promesa explícita de mejorar la salud poblacional pero a nadie se le ocurre reconocer que el resultado ha sido el contrario. A medida que estas guías se publicaban y se reforzaban institucionalmente, la salud metabólica de la población se deterioraba.

Las cifras hablan por sí solas:

- Aproximadamente el 72 % de los adultos en EE. UU. tiene sobrepeso.

- Cerca del 41 % presenta obesidad.

- Alrededor del 14 % vive con diabetes.

Estas cifras no son abstracciones estadísticas. Representan una crisis de salud pública sostenida en el tiempo. Más aún: la situación en niños y adolescentes es incluso más preocupante. La obesidad severa en población joven se ha multiplicado varias veces desde la década de 1970, señalando un fallo estructural en el enfoque nutricional y sanitario.

Si las guías anteriores hubieran funcionado, este escenario no existiría. Algo falló. Y no de forma marginal.

En el caso europeo, nos encontramos con una situación similar. Aunque con menor dramatismo que en EE. UU., la UE muestra una tendencia similar: más del 53 % de los adultos europeos presenta exceso de peso, y alrededor del 17 % vive con obesidad, según Eurostat y la OMS. La prevalencia de diabetes tipo 2 supera ya el 8–9 % en varios países y continúa en aumento. El hígado graso no alcohólico afecta a entre el 25 y el 30 % de la población adulta europea. Estos datos han emergido bajo guías que, durante décadas, priorizaron la reducción de grasa saturada, promovieron cereales refinados en la práctica y minimizaron el papel de la proteína y la calidad del procesamiento. El resultado es evidentemente vlaro, culturas alimentarias algo distintas, pero desenlaces metabólicos convergentes. En este contexto, que EE. UU. reconozca la diversidad metabólica, la utilidad de patrones bajos en carbohidratos y la centralidad de los alimentos reales no resuelve el problema, pero sí marca un punto de inflexión que Europa difícilmente podrá seguir ignorando. Vale, seamos sinceros. Eso es lo que a mi me gustaría que ocurriera.

El problema de fondo: confundir correlación con causalidad

Una de las razones principales del fracaso histórico de las guías dietéticas reside en el tipo de evidencia sobre la que se construyeron. En ciencia de la nutrición existen dos grandes categorías de evidencia:

Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) Son el estándar de oro. Asignan aleatoriamente a los participantes a diferentes intervenciones dietéticas, lo que permite inferir causalidad.

Estudios observacionales (de cohortes) Siguen a grandes poblaciones a lo largo del tiempo, observando asociaciones entre dieta y enfermedad. Son útiles para generar hipótesis, pero no pueden demostrar causalidad.

El gran problema de los estudios observacionales es el llamado sesgo del adherente saludable. Las personas que siguen las recomendaciones oficiales suelen, al mismo tiempo:

-hacer más ejercicio,

-fumar menos,

-dormir mejor,

-tener mayor nivel socioeconómico,

-gestionar mejor el estrés.

Aislar el efecto de un nutriente concreto en ese contexto es prácticamente imposible. Durante décadas, las guías se apoyaron mayoritariamente en este tipo de evidencia para justificar recomendaciones de enorme impacto poblacional. El resultado fue una serie de correlaciones elevadas a categoría de dogma y este error metodológico explica en gran medida por qué las guías anteriores no solo no frenaron la epidemia metabólica, sino que contribuyeron indirectamente a ella.

Del colesterol a la glucemia: el cambio de paradigma que tardó medio siglo

Durante gran parte del siglo XX, la nutrición quedó atrapada en un paradigma único del que ya he hablado en innumerables ocasiones, el colesterol sérico —especialmente el LDL— como eje central de la salud cardiovascular y metabólica. Una dieta “saludable” era, ante todo, una dieta diseñada para reducir el colesterol LDL y esto tuvo consecuencias prácticas claras puesto que en esas guías antiguas, se minimizaba la carne y los lácteos por su contenido en grasas saturadas, se promovía el procesamiento industrial de los carbohidratos y se desplazaban los alimentos animales a los márgenes del patrón dietético.

Y en este momento me gustaría hacer mención a un artículo reciente que Gary taubes compartía en torno a esta nueva Pirámide Alimentaria y que menciona un error histórico bien documentado. En la década de 1930, investigadores como Harold Himsworth propusieron que la diabetes tipo 2 no era un trastorno por deficiencia de insulina, sino por resistencia a la insulina. La idea tardó casi 50 años en ser aceptada. El diabetólogo Edwin Gale formuló la pregunta clave: ¿por qué la evidencia tardó tanto en ser reconocida?

La respuesta fue simple y perturbadora. El paradigma dominante impedía verla.

En nutrición ha ocurrido algo muy similar ya que el foco exclusivo en el colesterol eclipsó variables mucho más relevantes, como la glucemia, la insulina y salud metabólica de las personas. Las nuevas Guías 2025–2030 rompen parcialmente con ese enfoque. Por primera vez, reconocen que la glucemia y la respuesta insulínica importan, y que algunas personas obtienen mejores resultados reduciendo carbohidratos. Ese reconocimiento, aunque tardío, es fundamental.

El regreso a la comida real (sin ideología)

Uno de los cambios más importantes de las nuevas guías es el retorno explícito a los alimentos integrales, tanto de origen vegetal como animal. Durante años, la nutrición se volvió ideológica. Se demonizaron alimentos animales completos mientras se normalizaba la inclusión de productos ultraprocesados ricos en carbohidratos refinados bajo la etiqueta de “saludables” o «light». Las nuevas guías corrigen parcialmente este error. Sí, parcialmente. El principio rector es simple, priorizar alimentos mínimamente procesados y naturalmente densos en nutrientes como verduras y frutas, carnes, aves y mariscos, huevos y productos lácteos enteros, frutos secos, semillas y legumbres y granos integrales. El foco deja de estar en nutrientes aislados y pasa a estar en calidad y procesamiento.

Ultraprocesados: el verdadero elefante en la habitación

Los alimentos altamente procesados no son simplemente alimentos “envasados”. Son formulaciones industriales que combinan:

- almidones refinados,

- azúcares añadidos,

- grasas refinadas,

- sodio,

- y múltiples aditivos químicos.

Actualmente representan cerca de dos tercios de la energía consumida en EE. UU. pero en Europa ronda esa cifra aproximativa.

La evidencia que los vincula con enfermedad crónica es consistente y preocupante:

- aumento del riesgo de obesidad,

- diabetes tipo 2,

- enfermedad cardiovascular,

- hígado graso,

- depresión,

- deterioro cognitivo.

Estos efectos no se explican solo por calorías. Los aditivos, emulsionantes, edulcorantes y lípidos oxidados alteran la microbiota, la señalización metabólica y los procesos inflamatorios.

Aquí está el verdadero cambio de foco de las nuevas guías:

el problema no es la grasa o el carbohidrato en abstracto, sino el alimento industrializado.

Proteína: de macronutriente secundario a pilar estructural

Otro avance claro es el papel central que recupera la proteína. Durante años fue minimizada. Se recomendaban cantidades suficientes para evitar deficiencia, pero insuficientes para preservar masa muscular y función metabólica. Las nuevas guías proponen 1,2–1,6 g/kg de peso corporal, un rango mucho más funcional. Esta cantidad puede preservar masa magra, es capaz de mejorar la saciedad, estabiliza la glucemia y aumenta la densidad nutricional de la dieta.

Reemplazar carbohidratos refinados por alimentos ricos en proteínas mejora el perfil de micronutrientes sin aumentar calorías, algo sistemáticamente observado en ensayos controlados.

Carbohidratos: refinados no es lo mismo que integrales

Otro cambio importante es la distinción clara entre carbohidratos. Los carbohidratos refinados son metabólicamente equivalentes al azúcar. Pan blanco, cereales industriales y productos similares se convierten rápidamente en glucosa, elevando la insulina. El refinado elimina fibra, proteínas y micronutrientes. No es casualidad que más del 85 % de los granos consumidos en EE. UU. sean refinados. Según datos de Eurostat, EFSA y encuestas nacionales de consumo, entre el 70 y el 80 % de los cereales consumidos en la Unión Europea son refinados, ok ok es cierto, dependiendo del país. En países como España, Francia, Italia o Alemania, el pan blanco, la pasta refinada, los productos de bollería y los cereales industriales representan la mayor parte del consumo cerealista diario, mientras que los granos verdaderamente integrales siguen siendo minoritarios.

Es decir, aunque el discurso europeo enfatiza los “cereales integrales”, la práctica real se basa mayoritariamente en cereales refinados, con un impacto metabólico muy similar al observado en EE. UU.

Por lo tanto, reducir estos alimentos no es restricción ideológica y absurda sino que es coherencia metabólica, especialmente en un entorno de resistencia a la insulina generalizada o camino a ella.

Grasas saturadas y el famoso 10 %. De nuevo contexto, no dogma

Las guías mantienen el límite del 10 % de calorías procedentes de grasas saturadas. En una dieta de 2000 kcal, esto equivale a unos 22 g diarios.

Veamos un ejemplo real, utilizando datos aproximados del USDA:

- 3 tiras de panceta/bacon: ~3,5 g

- 2 huevos: ~3,1 g

- 2 cucharadas de crema espesa: ~6,9 g

- 1 cucharada de mantequilla: ~7,3 g

Total: ~20,8 g de grasa saturada

Con sebo de res: ~19,9 g.

Este desayuno, compuesto exclusivamente por alimentos reales, no supera el límite diario, aunque consume la mayor parte y esto demuestra que el debate no es una cuestión de aritmética sino algo más conceptual. El problema no es que el límite exista, sino cómo se interpreta y qué es lo que se demoniza.

¿Y que pasa con ese 10 % de grasas saturadas? Un número que sobrevive más por inercia que por ciencia

En los documentos que sustentan las Guías Alimentarias 2025–2030 aparecen varios porcentajes clave relacionados con el consumo de grasas saturadas que ayudan a entender por qué este asunto sigue generando tanta confusión. El primero es bien conocido, el límite recomendado del 10 % de las calorías totales diarias. Ese umbral se mantiene oficialmente como referencia general, a pesar de que el propio informe científico reconoce sus debilidades.

El segundo dato es descriptivo, no normativo. Según las encuestas nacionales NHANES 2021–2023, la población estadounidense consume actualmente una media del 12,0 % de su energía total en forma de grasas saturadas, es decir, supera el límite recomendado. Este exceso, sin embargo, no se ha traducido en una relación causal clara con mayor mortalidad o mayor incidencia de enfermedad coronaria cuando se analizan los datos con criterios rigurosos.

El tercer porcentaje introduce una paradoja reveladora. En el modelo propuesto de “Patrón Alimentario de Alta Proteína” para el periodo 2025–2030, el consumo proyectado de grasas saturadas desciende hasta aproximadamente el 8 % de las calorías totales, sin necesidad de prohibiciones explícitas ni sustituciones forzadas. La reducción se produce de forma indirecta, simplemente al priorizar alimentos reales, densos en nutrientes y mínimamente procesados.

Aquí aparece el punto crítico, tras más de medio siglo de investigación, el propio informe científico concluye que no existen pruebas procedentes de ensayos controlados aleatorizados que confirmen que reducir las grasas saturadas por debajo del 10 % disminuya el riesgo de enfermedad coronaria o la mortalidad total. Esta afirmación no es marginal ni ambigua. En los apéndices técnicos (4.6 y 4.7) se establece explícitamente que la evidencia causal es insuficiente para sostener ese tope como una recomendación universal para toda la población.

De hecho, los análisis más avanzados utilizados en la elaboración de las nuevas guías califican el efecto de las grasas saturadas sobre la mortalidad total y la mortalidad por enfermedad coronaria como “neutro con alta confianza”. Es decir, ni perjudicial ni protector de forma consistente cuando se evalúan los resultados clínicos reales, no solo biomarcadores intermedios.

Una de las razones fundamentales de esta reevaluación es el reconocimiento del factor de confusión histórico de las grasas trans industriales. Y esto es algo que me ha encantado leer. Muchos de los estudios antiguos que sustentaron la demonización de la grasa saturada no evaluaban grasa saturada aislada, sino una combinación de grasas saturadas naturales y aceites parcialmente hidrogenados (PHO). Al reducir estos aceites industriales en los grupos de intervención, se observaron beneficios que se atribuyeron erróneamente a la reducción de grasa saturada, cuando en realidad el efecto negativo provenía de las grasas trans. Este error metodológico invalida gran parte de la evidencia histórica utilizada para justificar el límite del 10 %.

De forma aún más llamativa, algunos de los datos analizados en el informe muestran que un mayor consumo de grasas saturadas —frecuentemente asociadas a lácteos enteros y carnes no procesadas— se relaciona con un ligero efecto protector frente al ictus, lo que refuerza la idea de que el contexto alimentario importa más que el nutriente aislado.

Por todo ello, el informe científico es claro en un punto esencial. El énfasis histórico en un límite numérico rígido ha desviado la atención de los factores realmente determinantes de la salud metabólica, como la calidad del alimento, su densidad nutricional y, sobre todo, su grado de procesamiento. Mantenerse estrictamente por debajo del 10 % de grasa saturada basándose únicamente en marcadores como el colesterol LDL es comparable a intentar prevenir un accidente de coche fijándose solo en la presión de los neumáticos lo que es un dato relevante, pero insuficiente si se ignora el estado del motor, la calidad del combustible y el mantenimiento general del vehículo.

Entonces, ¿por qué se sigue recomendando el 10 %? El propio informe apunta a varias razones: la inercia de la hipótesis dieta-corazón, la dependencia histórica de marcadores sustitutos como el colesterol LDL, el sesgo de publicación de grandes ensayos clínicos del pasado y la confusión persistente entre grasas saturadas naturales y grasas trans industriales. En conjunto, el límite del 10 % se mantiene más como una recomendación heredada (“legacy como el propio texto indica”) que como una conclusión científicamente sólida.

El cambio real de enfoque no está en ajustar ese número, sino en desplazar el foco hacia lo que verdaderamente importa. Las nuevas guías sugieren, de forma implícita pero clara, que reducir los alimentos ultraprocesados —principales fuentes de grasas de baja calidad en la dieta moderna— conduce de manera natural a un consumo más moderado de grasas saturadas, sin necesidad de demonizar alimentos tradicionales ni de basar la política nutricional en un único porcentaje.

Porciones, tazas y onzas: un falso problema

LAquí tienes un texto integrado, fluido y pedagógico, que une ambos bloques y explica cómo la nueva pirámide intenta corregir un error histórico de fondo, sin tecnicismos innecesarios pero con rigor fisiológico y conceptual. Está escrito para encajar directamente en tu artículo largo.

De medir alimentos a entender alimentos: cómo la nueva pirámide intenta corregir un error histórico

Durante décadas, las guías alimentarias han utilizado equivalencias domésticas para traducir la nutrición a un lenguaje cotidiano. Un ejemplo clásico es el sistema de medidas que aún aparece en las Guías Alimentarias 2025–2030:

- 1 taza de yogur

- 1 onza (≈ 28 g) de carne

- 1 huevo

- ¼ de taza de legumbres

- Aceites medidos en cucharaditas (≈ 4,5 g)

Estas unidades, por sí mismas, no son incorrectas. Su función es puramente práctica: estandarizar el lenguaje y facilitar la planificación dietética. El problema histórico nunca fue la taza, la onza o la cucharadita. El problema fue qué se permitió colocar dentro de esas medidas.

Verás, durante años, este sistema dio lugar a una ficción nutricional con alimentos profundamente distintos desde el punto de vista biológico y metabólico que pasaron a considerarse “equivalentes” simplemente porque ocupaban el mismo volumen o pesaban lo mismo. Esa simplificación erosionó progresivamente la calidad real de la dieta. La nueva pirámide y el marco científico de las Guías 2025–2030 intentan corregir ese error de raíz. El cambio no consiste en eliminar las medidas domésticas, sino en desplazar el foco desde el número hacia la calidad biológica del alimento y su grado de procesamiento.

1. El desmontaje de la falacia de las “onzas equivalentes”

Uno de los puntos más críticos es la revisión del concepto de “onzas equivalentes de proteína”, que durante años equiparó, por ejemplo, una onza de carne con un cuarto de taza de legumbres como si fueran intercambiables. Desde un punto de vista metabólico, esa equivalencia es falsa. Las proteínas animales aportan entre tres y cuatro veces más aminoácidos esenciales por unidad, ahora lo entenderás bien, y presentan una biodisponibilidad muy superior. Esto no invalida a las legumbres como alimento, no van por ahí los tiros, pero sí invalida la idea de que ambas opciones sean nutricionalmente equivalentes.

De hecho, si lees el informe científico, lo que se propone es entender que las equivalencias futuras se basen en densidad de aminoácidos esenciales, corregidas por digestibilidad. Es decir, no comparar alimentos por peso o volumen, sino por capacidad real de sostener tejido, función metabólica y salud a largo plazo.

2. La medida deja de ser el mensaje y lo que importa es el procesamiento

Otro cambio clave es la jerarquización del grado de procesamiento por encima de la unidad de medida. Una “taza” deja de ser neutra si el alimento que contiene ha sido profundamente alterado.

El ejemplo del yogur es paradigmático. Bajo guías anteriores, una taza de yogur podía ser un producto cargado de azúcares añadidos, almidones modificados y aditivos químicos, y aun así computar como “lácteo”. En el papel cumplía. En el cuerpo, no ocurre eso y la nueva pirámide establece que el alimento entero y mínimamente procesado debe ser el estándar de comparación. No importa tanto la taza como qué hay dentro de la taza. Yogur natural entero y yogur desnatado saborizado ya no son equivalentes, aunque compartan volumen.

3. El concepto de “alimento portador”. No todo se puede intercambiar

Las nuevas guías introducen de forma implícita una idea clave. Un término que me llamó la atención. La del alimento portador. Algunos alimentos no solo aportan calorías o macronutrientes, sino que actúan como vehículos de micronutrientes esenciales que otros “equivalentes” no contienen. Por ejemplo una onza de carne (28gramos) y una porción de legumbres pueden medirse de forma similar, pero no transportan lo mismo. La carne aporta vitamina B12, hierro hemo y zinc altamente biodisponible; las legumbres aportan fibra y folato. Ambos grupos son valiosos, pero no intercambiables sin consecuencias y la nueva pirámide deja de tratarlos como sustitutos directos y los presenta como complementarios, eliminando la idea de que cambiar uno por otro mantenga intacta la calidad nutricional.

4. De las tazas abstractas a lo que la gente realmente come

Para hacer más útil el lenguaje estandarizado, las guías incorporan con mayor peso las RACCs (Cantidades de Referencia Habitualmente Consumidas), que reflejan lo que las personas realmente ingieren y que ya aparecen en el etiquetado. El objetivo no es solo medir mejor, sino asegurar que cada porción aporte suficientes aminoácidos y micronutrientes para sostener la salud metabólica. A partir de ahí, se promueven intercambios inteligentes: sustituir granos refinados por proteínas de alta calidad o legumbres, mejorar la densidad nutricional sin aumentar las calorías y reducir la dependencia de productos ultraprocesados.

Dietas bajas en carbohidratos: reconocimiento necesario

Quizá el cambio más relevante es este, el de que por fin las guías reconocen que las personas son metabólicamente distintas. Por primera vez, los patrones bajos en carbohidratos aparecen como una opción válida para personas con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión o hígado graso. No se obliga a nadie a seguir estos enfoques, por supuesto, lo que se hace es reconocer una realidad biológica.

Mi Conclusión

De todos estos hallazgos emerge un tema central y es que la calidad del alimento y su grado de procesamiento pesan más que cualquier porcentaje aislado, cualquier macronutriente demonizado o cualquier límite numérico heredado. A lo largo de décadas, la política nutricional internacional ha tratado de gobernar la biología humana mediante cifras abstractas —gramos, calorías, porcentajes, equivalencias— sin atender suficientemente al contexto metabólico ni a la naturaleza real de los alimentos que las personas consumen y la evidencia acumulada muestra que cuando la dieta se construye en torno a alimentos enteros y mínimamente procesados, muchos de los debates que han polarizado la nutrición durante años pierden relevancia. Las grasas saturadas dejan de ser un problema cuando proceden de alimentos naturales y no de formulaciones industriales; los carbohidratos dejan de ser conflictivos cuando conservan su matriz original y no llegan refinados hasta convertirse en glucosa rápida y la proteína deja de ser un nutriente secundario cuando se reconoce su papel estructural en la masa magra, la regulación metabólica y la saciedad.

Este cambio de enfoque también explica por qué el énfasis histórico en límites rígidos —como el famoso 10 % de grasas saturadas— ha resultado insuficiente para mejorar la salud poblacional. No porque los números sean irrelevantes, sino porque nunca fueron el factor determinante. Reducir un biomarcador no equivale necesariamente a reducir el riesgo real; bajar un porcentaje no garantiza restaurar una fisiología alterada. El organismo humano no responde a hojas de cálculo, responde a alimentos, a su estructura, a su densidad nutricional y a cómo interactúan con un metabolismo concreto en un entorno concreto y cuando se observa el conjunto de la evidencia —desde los ensayos clínicos hasta los errores metodológicos del pasado, desde la confusión con las grasas trans hasta la expansión de los ultraprocesados— el mensaje que emerge no es complejo ni revolucionario es en realidad, sorprendentemente sencillo porque cuanto más se parece la dieta a comida reconocible, incluso a la comida que solían comer nuestros bisabuelos, menos necesita ser regulada por porcentajes artificiales. La mejora no viene de sustituir un dogma por otro, sino de abandonar la idea de que la nutrición puede resolverse a través de atajos conceptuales.

Y esto es algo que me ha gustado mucho de esta nueva pirámide. En este sentido, las nuevas Guías Alimentarias 2025–2030 no representan tanto una solución definitiva como un reconocimiento implícito de los límites del enfoque anterior. Señalan que la salud metabólica no se corrige afinando números, sino reconstruyendo el patrón alimentario desde su base. Que los alimentos no son intercambiables por peso o volumen. Que el procesamiento importa. Que la biología es contextual.

Sabiendo todo esto, la pregunta que queda abierta no es qué dieta “debería” seguirse ni qué porcentaje exacto habría que cumplir, sino algo más fundamental y personal, qué decisiones alimentarias cotidianas nos alejan de los productos diseñados en laboratorio y nos acercan a alimentos cuya función biológica es inequívoca. No como una imposición externa, sino como una forma de recuperar coherencia entre lo que comemos y cómo funciona el cuerpo humano. Ahí es donde empieza, silenciosamente, cualquier cambio real.