Actualizado a Agosto 2024

Si alguna vez te atreves a sugerir que hay que tener cuidado con las mamografías, es posible que incluso un médico te mire como si acabaras de decir una herejía. La reacción suele ser automática: “¡Pero si salvan vidas!”. El poder del eslogan ha hecho su trabajo.

Durante décadas, la mamografía ha sido presentada como una herramienta incuestionable de prevención. Pero cuando bajamos el volumen de la propaganda y subimos el de la evidencia científica, la historia es otra. Porque sí, hay que tener cuidado con las mamografías, especialmente cuando se usan como herramienta de cribado sistemático en mujeres sanas, sin síntomas ni factores de riesgo relevantes.

Esta no es una crítica al diagnóstico médico responsable. Es una obligación a revisar el dogma. Porque la mamografía no es una vacuna contra el cáncer, y su uso indiscriminado puede producir el efecto contrario al que busca: más daño que beneficio.

El beneficio real: más pequeño de lo que crees

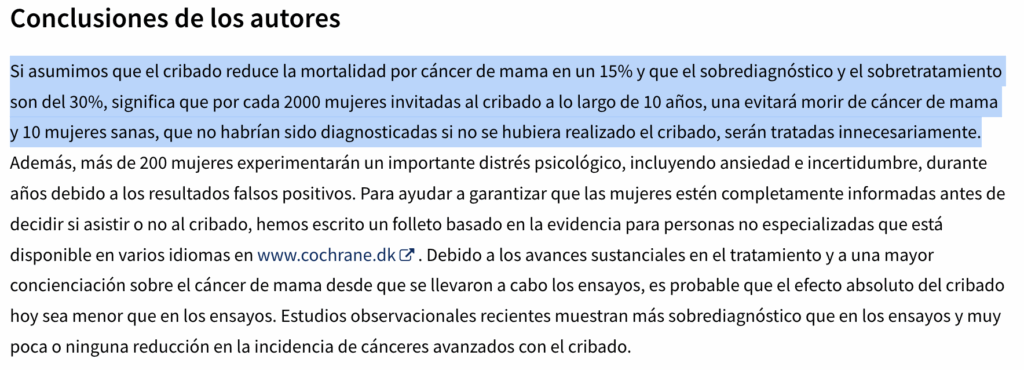

Uno de los datos más sólidos y a la vez más incómodos proviene de la revisión sistemática Cochrane realizada por los investigadores Peter Gøtzsche y Karsten Jørgensen en 2013, considerada uno de los análisis más rigurosos y completos jamás realizados sobre la mamografía de cribado.

¿Qué encontraron? Que si se realiza mamografía cada dos años a 2.000 mujeres sanas de entre 50 y 69 años, durante una década, el resultado es el siguiente:

- Solo una mujer evitará morir por cáncer de mama.

- Al menos 10 mujeres serán sobrediagnosticadas, es decir, recibirán un diagnóstico real de cáncer… pero de un tipo que jamás habría crecido, ni dado síntomas, ni puesto en peligro su vida. Esas 10 mujeres se someterán a cirugías, quimioterapia, radioterapia y seguimiento oncológico, todo innecesario.

- Más de 200 mujeres (1 de cada 10) sufrirán un falso positivo. Esto significa que serán llamadas para repetir pruebas, recibirán diagnósticos iniciales de sospecha de cáncer, se someterán a biopsias, y vivirán semanas o meses de estrés, angustia, miedo e incertidumbre, para finalmente descubrir que no tenían nada.

Dicho en términos crudos:

Por cada mujer que potencialmente se salva, hay cientos que son dañadas.

Y sin embargo, este es el tipo de información que jamás aparece en las cartas de invitación al cribado ni en los folletos distribuidos en centros de salud o campañas públicas.

¿Por qué casi nadie conoce estas cifras?

Porque lo que sí se ha comunicado durante décadas —de forma insistente, emotiva y muchas veces manipuladora— es una versión simplificada y descontextualizada: “la mamografía salva vidas”. Se han utilizado estadísticas relativas (como “reduce la mortalidad un 20%”) sin explicar que esto, en términos absolutos, representa una bajada de 5 muertes por cada 1.000 a 4 muertes por cada 1.000. O sea: una mujer menos por cada mil.

Y sin embargo, cuando se pregunta a las mujeres —e incluso a muchos médicos— sobre los beneficios de la mamografía, los resultados son sorprendentes.

Según una encuesta publicada en el BMJ (British Medical Journal) y replicada en varios países europeos:

- El 68% de las mujeres cree que la mamografía evita que aparezca el cáncer, como si fuera una vacuna, cuando en realidad solo detecta tumores ya existentes.

- El 62% cree que la mamografía reduce la mortalidad por cáncer de mama en al menos un 50%, cuando los datos reales hablan de un 0,1% de reducción absoluta.

- Muchas creen que, si 1.000 mujeres se someten a cribado, al menos 10 vidas serán salvadas, cuando la realidad es que solo se evitará una muerte en el mejor de los escenarios.

Este desfase brutal entre la percepción y la evidencia se conoce como analfabetismo estadístico. Pero ojo: no es culpa de las mujeres. No es ignorancia voluntaria. Es el resultado directo de campañas institucionales, medios de comunicación, asociaciones “rosa”, folletos médicos y discursos de autoridad que ocultan los números clave o los presentan de forma confusa, exagerada o directamente falsa.

Propaganda rosa y cultura de la obediencia sanitaria

La narrativa oficial sobre el cáncer de mama no está diseñada para informar. Está diseñada para convencer. Se apoya en colores cálidos, testimonios de supervivientes, estética emocional, frases de esperanza y metáforas bélicas: “guerra contra el cáncer”, “combatir juntas”, “no bajemos la guardia”.

Esta cultura ha sido tan efectiva que cuestionar la mamografía se convierte en una traición emocional. Como si decir “hay que tener cuidado con el cribado” fuera lo mismo que desear el sufrimiento de las mujeres. Y mientras tanto, la mayoría desconoce que:

- No se reduce la mortalidad total por cáncer.

- No se reduce la mortalidad por todas las causas.

- Y muchas veces, la mamografía genera más diagnósticos que soluciones.

Pero ese mensaje, aunque científicamente cierto, no vende lazos ni camisetas ni carreras solidarias.

La mamografía de cribado no es una técnica diagnóstica

Una de las ideas más importantes —y a menudo más malentendidas— es que la mamografía de cribado no diagnostica cáncer. No se trata de una prueba definitiva, ni de un juicio clínico exhaustivo. Es un filtro, un sistema de “cribado”, tal como su nombre indica. Un instrumento para detectar posibles anomalías radiográficas en mujeres sin síntomas evidentes, con el objetivo de identificar precozmente tumores… aunque eso no siempre funcione como se promete.

Cuando una mujer acude a su mamografía de cribado, no será atendida por un médico clínico ni será explorada físicamente. Entrará en una cadena logística donde se toma una imagen radiológica y esta será analizada —a distancia— por uno o más radiólogos (o por una inteligencia artificial, cada vez más frecuente). Lo que se busca no es un diagnóstico definitivo, sino una señal de alarma radiológica, algo que justifique iniciar el proceso diagnóstico real.

Si aparece alguna imagen “sospechosa” —una sombra, una calcificación agrupada, un nódulo mal definido— se genera una alerta. A partir de ahí, la mujer entra en una ruta diagnóstica que puede implicar:

- Repetición de mamografías con más compresión o diferentes ángulos.

- Ecografías de mama complementarias.

- Resonancia magnética (RM) en casos dudosos o con tejido denso.

- Biopsias con aguja fina o gruesa.

- En muchos casos, incluso cirugía diagnóstica, es decir, una extirpación parcial para analizar tejido.

Pero aquí viene el dato crucial: la mayoría de esas “sospechas” no terminan siendo cáncer.

¿Qué tan común es esto?

Los estudios más serios coinciden: por cada 1.000 mujeres que se hacen mamografías de cribado:

- Aproximadamente 60 recibirán un aviso de “imagen sospechosa”.

- De esas 60, solo 8 tendrán cáncer realmente.

- Las otras 52 no. No tienen cáncer. Nunca lo tuvieron. Pero pasarán por todo el proceso: repeticiones, pruebas, biopsias, angustia… y en algunos casos, incluso cirugía.

Eso significa que el 87% de las alarmas resultan ser falsas.

Estas mujeres pasarán semanas o meses bajo la sombra del cáncer, lidiando con pensamientos como “¿y si me muero?”, “¿y si es hereditario?”, “¿qué le digo a mis hijos?”. Muchas experimentan insomnio, pánico, llanto, cancelan planes o inician despedidas anticipadas. Y luego… no era cáncer.

Ese daño emocional no se corrige con un “todo está bien” al final. Deja huella.

¿Y si te dicen que no tienes nada… pero sí tienes?

Aquí entra otro problema menos frecuente, pero más peligroso: el falso negativo. Esto ocurre cuando la mamografía parece normal, pero hay un cáncer presente que no fue detectado en la imagen. Suele pasar con:

- Tumores de crecimiento rápido y agresivo.

- Cánceres lobulillares (que no forman masas bien delimitadas).

- Mujeres con tejido mamario denso (muy común antes de la menopausia).

- Limitaciones tecnológicas o interpretación subjetiva del radiólogo.

Las cifras son claras: por cada 1.000 mamografías de cribado, unas 2 mujeres recibirán un falso negativo. Es decir, se les dirá que todo está bien… pero no lo está. Cuando el tumor finalmente se detecte, lo hará en un estadio más avanzado, posiblemente con metástasis, lo que implica peor pronóstico y tratamientos más agresivos.

Lo más irónico es que, en esos casos, la mamografía no solo no ayudó, sino que retrasó el diagnóstico al generar una falsa sensación de seguridad.

El cribado masivo crea más pacientes que soluciones

Cuando se aplican estas cifras a nivel de población, el impacto es masivo:

- Millones de mujeres sanas son derivadas a pruebas que nunca necesitaban.

- Miles de ellas son etiquetadas como “pacientes” sin tener una enfermedad que requiera intervención.

- Algunas sufrirán complicaciones por biopsias o cirugías innecesarias.

- Otras quedarán emocionalmente marcadas, con miedo persistente a recaer… en algo que nunca existió.

El cribado no es neutral. No es como hacerte una analítica rutinaria. Tiene consecuencias, a veces irreversibles. Y cuando se presenta sin esta información, como si fuera un acto de responsabilidad cívica y punto… se rompe el principio de consentimiento informado.

El daño invisible: sobrediagnóstico y sobretratamiento

A diferencia de un error de laboratorio —que puede deberse a una mala muestra o a una máquina mal calibrada—, el sobrediagnóstico no es un fallo técnico. Es un error de pronóstico. Detectas algo que sí es cáncer en sentido histológico, pero que no iba a hacer daño nunca.

Se trata de tumores de crecimiento ultra lento, silentes, que ni se diseminan, ni mutan, ni provocan síntomas en toda la vida de la persona. Algunos incluso se autolimitan o desaparecen espontáneamente (algo bien documentado en ciertos carcinomas in situ y en necrosis central de tumores no vascularizados).

Pero el problema es que, una vez que aparece la palabra “cáncer” en un informe, se activa la maquinaria del tratamiento oncológico completo, casi de forma automática: cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, seguimiento oncológico durante años. Porque el sistema no sabe —ni puede permitirse— no tratar.

Y esa mujer, que quizás solo tenía un hallazgo benigno con nombre de guerra, se convierte en “paciente oncológica”, con todo lo que eso implica física, psicológica, emocional y socialmente.

¿Cuántas mujeres están sobrediagnosticadas?

No es un número menor ni marginal. Las mejores estimaciones actuales indican que entre el 20% y el 30% de todos los cánceres de mama detectados por mamografía de cribado son sobrediagnósticos.

Es decir, hasta una de cada tres mujeres tratadas por cáncer de mama a raíz de un cribado nunca debió haber recibido ningún tratamiento. No solo eso: su esperanza de vida no cambió en absoluto, pero su calidad de vida sí lo hizo —para peor.

Este porcentaje se ha replicado en múltiples revisiones, incluidas la Cochrane Review, el estudio canadiense CNBSS y revisiones independientes del British Medical Journal. Y sin embargo, casi ninguna mujer que acude a hacerse una mamografía ha sido informada de esta posibilidad.

El daño no acaba en el quirófano: consecuencias del sobrediagnóstico

Sobrediagnosticar no es solo “equivocarse de más”. Es abrir una cascada de iatrogenia sistémica que tiene repercusiones múltiples:

- Cirugías innecesarias: mastectomías totales o parciales, con pérdida funcional y estética del pecho.

- Quimioterapia sin necesidad, con efectos adversos como alopecia, inmunosupresión, infertilidad o daño neurocognitivo.

- Radioterapia tóxica que puede inducir fibrosis, envejecimiento celular acelerado, e incluso cánceres secundarios.

- Cardiotoxicidad acumulativa por ciertos agentes quimioterapéuticos (como antraciclinas o trastuzumab), con riesgo de insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

- Pérdida de la capacidad de lactancia, especialmente grave en mujeres jóvenes que aún no han sido madres.

- Impacto sobre la identidad corporal: muchas mujeres nunca vuelven a mirarse igual al espejo.

Todo esto sin contar los años de revisiones médicas, pruebas periódicas, fármacos preventivos, etiquetas diagnósticas en el historial clínico, y el constante “¿y si vuelve?” que se instala en la mente.

El coste emocional invisible

Sobrediagnóstico también significa vivir con una biografía alterada. De repente, una mujer sana entra en la narrativa de “paciente”, “luchadora”, “sobreviviente”. Cambia su relación con su cuerpo, su sexualidad, su maternidad. Algunas abandonan relaciones. Otras abandonan proyectos vitales. Muchas desarrollan ansiedad crónica, depresión o síntomas de estrés postraumático.

Y lo más cruel: todo esto ocurre sin que jamás hubiera existido una amenaza real.

Se produce lo que podríamos llamar una epidemia silenciosa de falsas supervivientes, mujeres a las que se les dijo que “le ganaron la batalla al cáncer”… cuando en realidad nunca hubo batalla. Solo hubo invasión médica sin guerra.

El coste colectivo: un sistema que pierde y una industria que gana

El sobrediagnóstico no solo afecta a las pacientes. También drena los recursos de los sistemas sanitarios públicos. Cada tratamiento innecesario tiene un coste económico altísimo: quirófanos, medicación, radiación, pruebas, personal sanitario, camas hospitalarias. Recursos que podrían utilizarse para:

- Prevenir enfermedades reales y evitables: cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas.

- Atender de forma más integral a mujeres con verdaderos factores de riesgo.

- Invertir en investigación de calidad, no en repetir modelos de cribado que ya han demostrado sus límites.

Pero el sistema sigue alimentando este modelo porque detrás hay una maquinaria económica gigante: empresas farmacéuticas, aseguradoras, fabricantes de equipos de imagen, clínicas especializadas, ONGs dependientes de patrocinadores privados.

Y ahí entra el fenómeno del marketing rosa: campañas emocionales que explotan el miedo, el dolor, la solidaridad mal entendida y la imagen de la mujer como “luchadora” para vender productos, recaudar fondos y atraer pacientes desde cada vez más jóvenes.

Desde tampones y desodorantes hasta carreras benéficas y electrodomésticos con lacitos rosas, todo se convierte en oportunidad comercial. Mientras tanto, nadie habla del sobrediagnóstico. Nadie pone en duda el modelo. Y quien lo hace, es acusado de “ir contra las mujeres”.

Como dijo el Lancet en 1995:

“Los beneficios son marginales, el daño sustancial y el coste enorme. No hay justificación para la financiación pública del cribado del cáncer de mama en ningún grupo de edad.”

“Detección precoz salva vidas”: una frase bonita, pero científicamente falsa

La frase “la detección precoz salva vidas” se ha repetido tanto —en carteles, revistas, consultas, folletos, campañas, carreras solidarias y redes sociales— que ha dejado de ser una afirmación para convertirse en un dogma cultural. Nadie la discute. Se asume como verdad revelada. Y por eso, cuando alguien la cuestiona, genera incomodidad, o incluso rechazo inmediato.

Pero lo que pocos saben es que esta afirmación no está respaldada por los datos, al menos no en la forma en que se presenta al público. Y el mejor ejemplo de esta distorsión está en el dato más usado para justificarla: la “supervivencia a 5 años”.

¿Qué significa “supervivencia a 5 años”? (Y por qué es un espejismo)

Este indicador tan utilizado mide cuántas personas diagnosticadas con un cáncer siguen vivas cinco años después del diagnóstico. Suena bien en teoría. Pero tiene un problema brutal: no nos dice nada sobre si la persona ha vivido más o mejor gracias al diagnóstico.

El número puede subir simplemente porque diagnosticas antes, sin que la fecha de la muerte cambie.

Por ejemplo:

- Mujer A es diagnosticada a los 67 años sin cribado y muere a los 70 → Supervivencia: 3 años.

- Mujer B es diagnosticada a los 60 años por cribado, muere también a los 70 → Supervivencia: 10 años.

Ambas murieron a los 70. Pero en los gráficos de supervivencia, la segunda “vivió más”. Y eso es un engaño estadístico. Solo parece que ha vivido más porque el contador empezó antes.

A eso se le llama sesgo de adelanto diagnóstico, o en inglés, lead-time bias: adelantas la fecha del diagnóstico, pero no alteras el curso natural de la enfermedad, ni su desenlace.

El otro truco: el sesgo de duración

El otro sesgo clave se llama length-time bias (sesgo de duración). Se basa en una realidad simple pero muy ignorada:

- Los cánceres más lentos, más indolentes y menos peligrosos tienen más tiempo de “ser captados” por un cribado.

- Los más agresivos, los que crecen y metastatizan en poco tiempo, casi nunca son detectados a tiempo, y muchas veces aparecen como cánceres de intervalo: esos que surgen entre dos mamografías, ya en estadio avanzado.

¿Resultado? El cribado “detecta” principalmente los tumores que no iban a matar a nadie, y pasa por alto muchos de los que sí matan. Esto infla artificialmente las estadísticas de éxito, porque parece que detectamos mucho… pero lo que detectamos es lo menos letal.

Y cuando sumamos los dos sesgos —adelanto diagnóstico + preferencia por tumores lentos—, obtenemos una combinación explosiva:

Se disparan las cifras de supervivencia a 5 años… aunque la mortalidad real no cambie.

Supervivencia ≠ mortalidad

Este punto no se puede repetir lo suficiente: aumentar la supervivencia no significa reducir la mortalidad.

Puedes tener:

- Más personas “viviendo con cáncer” durante más tiempo (porque lo detectaste antes),

- Más personas etiquetadas como “pacientes” sin necesidad,

- Más tratamientos aplicados,

- Más años con ansiedad y revisiones…

…y exactamente el mismo número de muertes totales al final del camino.

Lo que importa en salud pública no es cuánto tiempo vives desde el diagnóstico, sino si el diagnóstico y el tratamiento precoz mejoran tus probabilidades reales de vivir más y mejor. Si no lo hacen, lo único que has hecho es crear pacientes antes de tiempo, no salvar vidas.

¿Y los médicos no lo saben?

Muchos sí lo saben. Pero otros muchos no lo comprenden del todo, incluso profesionales bien formados. En 2014, el Harding Center for Risk Literacy, del Instituto Max Planck (Alemania), publicó un artículo demoledor titulado:

“Physicians don’t understand cancer screening statistics. Patients are the ones who suffer when ineffective and possibly harmful examinations are recommended.”

Y tienen razón. Cuando los propios médicos confunden supervivencia con mortalidad, acaban sobrevalorando los beneficios del cribado y recomendando pruebas que no reducen la mortalidad, pero sí multiplican el daño.

Y como los pacientes confían en sus médicos —como debe ser—, esa confusión se multiplica socialmente.

De nuevo, la propaganda rosa

La industria del “pinkwashing” y las campañas de detección precoz se alimentan de estos malentendidos. No hablan de sesgos. No diferencian supervivencia de mortalidad. No explican las limitaciones de la estadística médica. Se limitan a lanzar mensajes emocionales y eslóganes pegadizos, como si el cáncer fuera un enemigo externo que solo se puede vencer con “detectar antes”.

Pero la verdad es más incómoda:

Detectar antes no siempre ayuda. A veces, solo anticipa el sufrimiento.

Como concluye un editorial del BMJ:

“Aumentar la supervivencia a cinco años no es prueba de éxito. De hecho, no se correlaciona con una reducción en la mortalidad” .

Efectos adversos del tratamiento por sobrediagnóstico

La cadena de daño no termina con una cirugía innecesaria. Muchas mujeres sometidas a tratamientos oncológicos sin necesidad acaban enfrentándose a efectos secundarios graves:

- Toxicidad cardíaca: La quimioterapia y la radioterapia pueden dañar el músculo cardíaco, especialmente si no era necesario tratar .

- Radiación acumulada: Cada mamografía suma dosis de radiación ionizante a un tejido mamario especialmente sensible, sobre todo en mujeres jóvenes.

- Cánceres inducidos: Las propias radioterapias pueden inducir cánceres secundarios. Se estima que cada 100.000 mamografías producen 90 cánceres, de los cuales 10 serán mortales.

- Problemas psicológicos: ansiedad crónica, disociación corporal, trastorno de estrés postraumático, pérdida de la sexualidad o del vínculo con las mamas como órgano vital y afectivo.

Y todo esto… para evitar una muerte por cada 2.000 mujeres cribadas durante 10 años.

¿Diagnóstico sin médicos? La era de la mamografía digital e IA

Muchas mujeres no lo saben: cuando aceptan la invitación a un programa de cribado, ni siquiera serán examinadas por un médico.

Simplemente se les hace una radiografía (mamografía), que luego es revisada por un radiólogo que no ha visto ni explorado a la paciente, o peor: por una inteligencia artificial que emite un dictamen algorítmico que luego el radiólogo revisa.

Esto no es medicina. Es gestión industrial de pacientes.

Y es precisamente lo contrario del ideal médico: ver, tocar, escuchar, acompañar, interpretar.

La IA puede detectar sombras, pero no puede intuir la vida.

¿Y si fuera un fármaco?

Imagina un medicamento que:

- Evita 1 muerte por cada 2.000 personas tratadas.

- Pero causa:

- 10 tratamientos innecesarios.

- 200 falsos positivos con efectos colaterales.

- Cánceres inducidos.

- Cardiotoxicidad, infertilidad y mutilaciones innecesarias.

Ese fármaco sería prohibido por cualquier agencia reguladora.

Y sin embargo, la mamografía sigue promocionándose sin restricciones, sin consentimiento informado real y con campañas emocionales financiadas por empresas del sector salud.

Como concluyó Gerd Gigerenzer:

“Si la mamografía fuera un fármaco, ya habría sido retirada del mercado.”

El lazo rosa: cuando la industria se disfraza de compasión

Karuna Jaggar, directora de Breast Cancer Action, lo dijo sin rodeos:

“El lazo rosa es una maniobra de distracción. No ayuda a las mujeres que mueren. Alimenta el negocio que convierte el sufrimiento en marketing emocional.”

La organización que dirige se financia sin aceptar ni un solo euro de farmacéuticas, tecnológicas, aseguradoras ni marcas que usen el “pinkwashing” para vender desde desodorantes hasta coches.

Su lema: “Think before you pink”.

Piénsalo bien antes de ponerte el lacito.

¿Y en España?

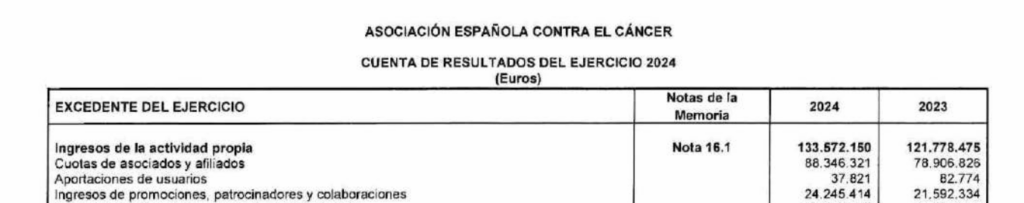

Pocas organizaciones en España tienen tanta presencia pública y legitimidad aparente como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Sus campañas están por todas partes: en marquesinas, supermercados, hospitales, colegios. Recaudan fondos, hacen carreras, entregan lazos, y repiten un mensaje que ya conocemos: “el cáncer se vence si se detecta a tiempo”. Hasta aquí, todo parece noble. Pero cuando miramos los números… la cosa cambia.

Según su propia memoria económica de 2012 —la última que ofrecía algún grado de detalle—, la AECC recibió más de 25 millones de euros en concepto de “promociones, patrocinadores y colaboradores”, es decir, cinco veces más que lo recaudado por cuotas de socios y donaciones individuales.

¿Quiénes son esos patrocinadores?

No lo sabemos. No se publica. No se exige transparencia. La lista de “colaboradores estratégicos” no se encuentra en ninguna parte del sitio oficial. Y esto en sí ya es preocupante. Porque cuando se rastrea el historial de patrocinios en campañas similares (en España y fuera), aparecen nombres que van desde laboratorios farmacéuticos y fabricantes de equipos de imagen médica, hasta marcas de cosmética con disruptores endocrinos, aseguradoras, cadenas de supermercados y empresas de tecnología médica que se benefician directamente del modelo de cribado masivo.

Es decir: quienes se lucran con el miedo al cáncer son los mismos que financian las campañas para “prevenirlo”. La filantropía rosa tiene demasiado de marketing emocional y muy poco de ciencia independiente.

El cribado como obligación social, no como decisión médica

En España, el cribado de cáncer de mama se presenta no como una opción reflexiva, sino como un deber moral encubierto. Las mujeres reciben una carta oficial del sistema de salud, que las invita —más bien las convoca— a hacerse una mamografía “de control”.

La carta está escrita en tono neutro, administrativo, casi burocrático, y no incluye ninguna información real sobre los posibles riesgos o límites del cribado. No se dice:

- Que no serán atendidas por un médico clínico, sino por un técnico que realiza la prueba y luego por un radiólogo anónimo (o incluso por un algoritmo).

- Que podrían recibir un falso positivo que active un proceso de ansiedad, pruebas y cirugía… sin necesidad.

- Que existe el riesgo de sobrediagnóstico, es decir, que se les detecte un cáncer que nunca les habría afectado y que acaben tratadas de forma agresiva por una enfermedad inofensiva.

- Que podrían recibir un falso negativo: un “todo bien” que retrase un diagnóstico verdadero más adelante.

- Que la reducción de mortalidad absoluta es mínima (1 de cada 2.000 mujeres).

- Que podrían perder una mama, la fertilidad o la salud cardíaca por un tratamiento innecesario.

La carta tampoco menciona que la mamografía en sí implica radiación ionizante, especialmente peligrosa para mamas densas y tejido joven.

No se cumple el mínimo estándar ético del consentimiento informado.

Automatización sanitaria: cuando la prevención se convierte en protocolo ciego

Lo que está ocurriendo no es medicina preventiva. Es automatización sanitaria:

Un sistema que aplica un algoritmo poblacional, basado en estadísticas generales y supuestos obsoletos, sin considerar las características individuales, el contexto biográfico, el nivel de riesgo real o el deseo de la paciente.

- Eres mujer → tienes entre 50 y 69 años → entras en el sistema de cribado.

- Recibes la carta.

- Vas al centro.

- Te hacen la prueba.

- Y la máquina decide si pasas o si entras al túnel oncológico.

Todo sin reflexión, sin conversación, sin deliberación. Una sanidad sin rostro.

Peor aún: no hay escapatoria social. Si no acudes, puedes ser percibida como irresponsable. Algunas mujeres han sido reprendidas por su médico de cabecera por no acudir al cribado, como si hubieran fallado a su deber cívico.

Pero nadie les explicó que podían decir “no”. Nadie les dijo que podían pedir más información. Nadie les mostró que el beneficio es mínimo, y el daño, real.

La ética ausente: prevenir el cáncer a cualquier precio… incluso el de crearlo

En cualquier otro ámbito de la medicina, ofrecer un procedimiento que produce tanto daño como beneficio —o incluso más— exigiría un consentimiento informado riguroso, documentado y activo.

Pero con la mamografía, eso no ocurre.

El cribado masivo se ha convertido en una práctica que medicaliza a mujeres sanas, transforma la estadística en dogma, y utiliza la imagen del “empoderamiento femenino” como arma de presión social, cuando en realidad es un mecanismo de captura sanitaria y de gestión poblacional de riesgos estadísticos.

Y todo esto, financiado en parte por empresas que se lucran directamente con las consecuencias: fármacos oncológicos, prótesis, pruebas de imagen, seguros de salud.

¿Qué hacer?

¿Qué hacer entonces? Prevención real, no medicalización populista

Ante un modelo que automatiza la sanidad, que no informa sino que dirige, que no previene sino que captura, y que no salva vidas sino que etiqueta y medicaliza, el primer paso no es técnico: es ético, cívico y consciente.

Exigir información, no propaganda

No aceptes lemas ni eslóganes emocionales como sustituto de datos. No confundas el rosa con la verdad. Exige lo que todo paciente tiene derecho a recibir: información clara, basada en evidencia y libre de conflictos de interés.

No es suficiente con saber que “la mamografía detecta tumores”. Exige conocer:

- ¿Cuál es tu probabilidad real de morir por cáncer de mama?

- ¿Cuántas mujeres de tu edad deben ser cribadas para evitar una sola muerte?

- ¿Qué riesgos asumirás tú, no en abstracto, al participar en el programa?

Que no te den folletos con fotos y frases. Que te den tablas, ratios, gráficas, fuentes y tiempo para decidir.

Preguntar lo que nunca se explica

La mayoría de las mujeres ni siquiera sabe que puede preguntar o rechazar un cribado. Aquí algunas preguntas que nadie se atreve a sugerir, pero que toda mujer debería plantear antes de hacerse una mamografía “preventiva”:

- ¿Cuál es la tasa de falsos positivos en este programa?

- ¿Cuántas mujeres acaban operadas sin tener cáncer?

- ¿Cuál es la tasa de falsos negativos (cánceres que no se detectan)?

- ¿Qué porcentaje de cánceres detectados son sobrediagnósticos?

- ¿Qué pasa con los cánceres de intervalo, esos que surgen después de un “todo bien”?

- ¿Cuánta radiación acumulada voy a recibir si me hago mamografías cada dos años durante 20 años?

- ¿Cómo impactan esos tratamientos en la salud cardíaca, hormonal, emocional?

Pedir respuestas no es paranoia. Es madurez sanitaria.

Entender el contexto real del cáncer de mama

Sí, el cáncer de mama es una enfermedad grave. Pero no es la principal causa de muerte entre mujeres.

Las cifras no mienten:

- En España, el cáncer de mama representa aproximadamente el 3% de la mortalidad femenina total.

- Las primeras causas de muerte en mujeres son las enfermedades cardiovasculares y la demencia.

- La mayoría de muertes por cáncer de mama ocurre en mujeres mayores, muchas veces fuera del rango de edad del cribado.

Esto no es minimizar el cáncer. Es ponerlo en perspectiva. Y si vas a invertir recursos, tiempo y salud emocional en “prevenir algo”, tiene sentido que sea aquello que más te amenaza.

Valorar el riesgo individual, no seguir algoritmos poblacionales

No todas las mujeres tienen el mismo riesgo. No todas las mamas son iguales. No todas las historias familiares, genéticas o ambientales se pueden reducir a una carta que llega a casa y dice: “te toca tu mamografía”.

La medicina personalizada empieza por dejar de tratar a las personas como estadísticas ambulantes.

Debes tener en cuenta:

- Tu edad real y la densidad de tu tejido mamario.

- Si tienes mutaciones como BRCA1 o BRCA2 (que cambian el juego por completo).

- Si hay historia familiar directa (madre, hermana, hija).

- Tus hábitos de vida, tu entorno, tu exposición a tóxicos, tu salud hormonal y metabólica.

La mayoría de mujeres no tiene un riesgo elevado de morir por cáncer de mama. Pero todas son tratadas como si lo tuvieran. Y eso es lo que hay que cambiar.

Practicar la verdadera prevención (la que no sale en la TV)

La prevención real no es hacerse más pruebas. Es crear un entorno interno y externo que reduce el riesgo de desarrollar enfermedades reales —no solo detectarlas antes.

Aquí van estrategias concretas, con evidencia sólida detrás:

Menos radiación innecesaria

- Evita TAC, radiografías torácicas o dentales frecuentes, especialmente si eres joven.

- Pregunta siempre: “¿Esta prueba me da más beneficio que riesgo?”

Menos tóxicos hormonales

- Cuidado con cosméticos, plásticos, ambientadores, cremas y productos con disruptores endocrinos.

- Evita el uso crónico de anticonceptivos hormonales sin necesidad.

- No uses terapia hormonal sustitutiva en la menopausia sin una valoración individual de riesgo.

Más lactancia materna

- Amamantar reduce significativamente el riesgo de cáncer de mama.

- Cuanto más tiempo, mayor el efecto protector.

- Tener varios hijos y lactancias prolongadas es uno de los factores más ignorados por la medicina moderna.

Más respeto al cuerpo y sus ritmos

- Dormir bien, respetar los ciclos circadianos.

- Moverse a diario, entrenar la fuerza.

- Comer comida real, rica en nutrientes, baja en inflamación.

- Evitar el estrés crónico, la falta de propósito y el aislamiento.

Todo esto sí salva vidas. Pero no genera titulares. No se puede vender en la farmacia. Y no tiene sponsors con logotipo rosa.

Conclusión: mamografías con conciencia, no con miedo

La mamografía no es el demonio. Pero su uso sistemático, sin criterio individual, sin consentimiento informado y bajo propaganda emocional, sí lo es.

No se trata de no hacerla.

Se trata de entender qué estás aceptando, a cambio de qué, y con qué probabilidad de daño o beneficio.

Como dijo el New England Journal of Medicine y el grupo suizo de revisión independiente:

“Proveer información clara y objetiva, evitar el sobrediagnóstico y priorizar el buen juicio clínico sería mucho mejor que seguir promoviendo el cribado indiscriminado.”

Referencias

- Gøtzsche, P.C., & Jørgensen, K.J. (2013). Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews.

- Miller, A.B., Wall, C., Baines, C.J., Sun, P., To, T., Narod, S.A. (2014). Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study. BMJ 348:g366.

- Wright, C.J., & Mueller, C.B. (1995). Screening mammography and public health policy: the need for perspective. The Lancet.

- Welch, H.G., Schwartz, L.M., Woloshin, S. (2000). Are increasing 5-year survival rates evidence of success against cancer? JAMA, 283(22), 2975–2978.

- Gigerenzer, G. (2014). Breast cancer screening pamphlets mislead women. BMJ 2014;348:g2636.

- Jeffers, H., et al. (2024). Decisions to decline breast screening and/or breast cancer treatment based on the potential harms of overdiagnosis and overtreatment. BMJ Open.

- Khouri, M.G., Douglas, P.S., Mackey, J.R., Martin, M., Scott, J.M., Scherrer-Crosbie, M., & Jones, L.W. (2012). Cancer Therapy–Induced Cardiac Toxicity in Early Breast Cancer. Circulation: Heart Failure.

- Ioannidis, J.P.A., et al. (2015). Screening for disease doesn’t necessarily save lives. International Journal of Epidemiology.

- Harding Center for Risk Literacy. Physicians don’t understand cancer screening statistics. Max Planck Institute for Human Development.

- Welch, H.G., et al. (2016). Cancer screening, overdiagnosis, and the harms of early detection. BMJ 352:h6080.

- Maryanne Demasi (2023). Mammograms for women 40 and over: more harm than good?

- JAMA Internal Medicine (2023). Effectiveness of Breast Cancer Screening in Reducing Mortality: Updated Meta-analysis.

- HealthNewsReview.org. Effectiveness of breast cancer screening.

- CA: A Cancer Journal for Clinicians. Breast cancer early detection guidelines.

- Cancer-Rose.fr (2021). Radiation-induced cancers after radiotherapy for breast cancer.

- PubMed ID: 14559757. Women’s perceptions of breast cancer screening benefit.

- NEJM Perspective (2014). The Swiss Medical Board and breast cancer screening.

- Consumer Reports (2015). Es posible que una biopsia no revele si usted tiene cáncer.

- Breast Cancer Action – Karuna Jaggar. Think Before You Pink campaign and editorials in The Guardian.

- AECC – Asociación Española Contra el Cáncer. Memoria económica 2012 (fuente de datos sobre financiación).

- Equipocesca.org. Sobrediagnóstico de cáncer de mama en el cribado con mamografía: salud pública, clínica y ética.

- Scope Blog – Stanford Medicine. Screening for diseases doesn’t necessarily save lives.

- BMJ. Myths about early detection and cancer screening (BMJ 346:f548).

- Blog de Maryanne Demasi. Críticas a las guías de cribado masivo.

- Fact boxes del Harding Center: Early detection of breast cancer by mammography screening.

- The Lancet (1999). Screening for breast cancer: reconciling evidence with policy.

- NCBI PMC3225414. Critical review of cancer screening programmes.

- MYS Magazine – Matriz (nº 34–35). Impacto social de los cribados y medicalización de la vida femenina.